Análise: Antes da era do holograma, público se contenta com covers

Nos anos de 1970, o cantor e músico Jeff Llyne, líder do grupo de pop progressivo Electric Light Orchestra, vislumbrava a possibilidade de criar uma forma de projetar hologramas de sua banda no palco para que eles nem sequer precisassem sair de casa para fazer shows e ganhar dinheiro --às vezes tocando em vários estádios lotados ao mesmo tempo.

A tecnologia da época, no entanto, estava longe de concretizar este delírio, embora o século 21 já tenha vistos versões mambembes desses efeitos, tanto quando o rapper 2Pac Shakur foi homenageado no festival norte-americano Coachella, em 2012, quanto numa homenagem feita à Legião Urbana, com Renato Russo erguendo-se do túmulo numa apresentação em Brasília, em 2013. Para o ano que vem já está sendo planejada uma turnê mundial com a projeção em hologramas de Whitney Houston, que morreu há três anos. É questão de tempo para isso se tornar uma regra.

E quando isso acontecer, fique tranquilo porque certamente o Rock in Rio terá pelo menos um palco dedicado a atrações que já morreram ressurgindo no palco. Enquanto essa tecnologia não chega, o festival preferiu optar por uma versão mais chinfrim do efeito, ao reunir bandas e shows dedicados a celebrar artistas do passado --"clássicos", em alguns casos, apenas entre aspas que parecem pertencer a essa categoria só pelo fato de terem feito sucesso no passado.

Neste primeiro dia, tinha atração para todos os gostos: dos fãs de black music brasileira (que deliraram com Tony Tornado) aos do indie rock de arena (que foram saudados pelos insossos OneRepublic graças a uma citação de "Seven Nation Army" dos White Stripes), sem contar os vários shows que homenagearam músicos que já morreram, como Cássia Eller e o maestro Lincoln Olivetti.

O próprio show de comemoração dos 30 anos do festival pareceu um enorme baile da saudade com artistas do passado revendo hits de outra era, como se fizessem covers de si mesmo --alguns deles (Ney Matogrosso, Frejat, Paralamas do Sucesso, Skank, Erasmo Carlos), menos constrangedores que outros (George Israel representando o Kid Abelha e citando "Miss You" dos Rolling Stones, Andreas Kisser e Dinho Ouro Preto juntos, Blitz cantando Bob Marley, Ivan Lins). A apresentação de obviedades não fugiu do esperado.

O público, por sua vez, não estava nem aí. Cantando músicas que sabe de cor pela insistência das mesmas no rádio (até hoje) e assistindo a ídolos do passado à sua frente, não estavam interessados em saber se os artistas estavam no auge ou na decadência. Só queriam saber de respirar os ares de rock de plástico que emana na nova Cidade do Rock --e tanto faz se for tocado em sua idêntica versão original ou num cover qualquer nota.

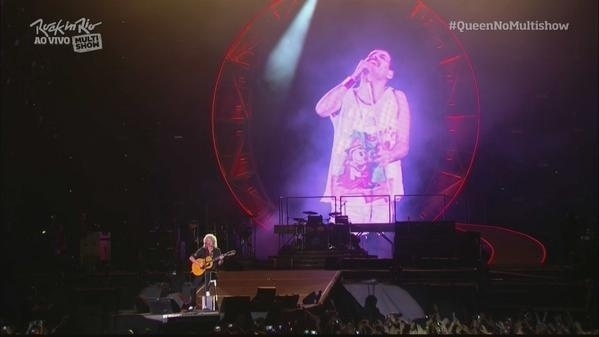

E foi assim que o que restou do Queen encerrou a primeira noite. Adam Lambert é carismático e se esforça, mas suas acrobacias vocais e presença de palco não enganam, e ele quase sempre escorregava como uma caricatura irônica do que poderia ser um substituto para o antigo líder da banda. Nem os solos de Brian May tiraram a sensação de que estávamos vendo um grande show cover --esforçado, mas não bom-- da banda liderada por Freddie Mercury.

Quem sabe, um dia, num Rock in Rio do futuro, o próprio Freddie reapareça em um holograma, cantando como se estivesse vivo, porque desta vez foi só uma projeção bidimensional em "Love of My Life". Se bem que, para o público, tanto faz: "Rock and roll!", eles gritam enquanto sacodem algum brinde de algum patrocinador antes de tirar uma selfie.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.